Il est incontestable que l’un des acquis les plus heuristiques des travaux menés sur le figement est l’émergence de la notion de polylexicalité (unités multi-lexémiques, etc.). Présentée au début comme une simple caractéristique formelle des expressions figées formées de plusieurs unités monolexicales (des mots) qui existent par ailleurs dans le fonds lexical de la langue comme unités autonomes jouissant de leur fonctionnement propre, elle a fini par s’installer rapidement dans la terminologie linguistique en intégrant des dictionnaires spécialisés (cf. Le Dictionnaire des Sciences du langage, Franck Neveu, 2004) et en s’inscrivant dans un paradigme opposant monolexicalité à la polylexicalité et leurs équivalents adjectivaux (monolexical / polylexical).

À la longue, ce terme s’avère très riche méthodologiquement : se profilent derrière ses emplois récurrents un ensemble d’éléments conceptuels de nature à éclairer plusieurs facettes de la polylexicalité tout en l’appliquant à des manifestations du phénomène phraséologique. Nous en retenons les indications suivantes :

1. Relevant de la concaténation syntagmatique des mots, la polylexicalité comporte tout naturellement une dimension syntaxique qui se décline sous la forme d’une double combinatoire : celle qui structure la formation polylexicale elle-même (combinatoire interne), et celle qui concerne les contraintes d’emploi de la séquence polylexicale en tant qu’unité globale, c’est-à-dire l’ensemble des connexions régissant ses emplois spécifiques (combinatoire externe). Cette dualité agit conjointement pour déterminer le profil syntaxique de chaque séquence.

2. L’implication de la syntaxe dans la polylexicalité : qu’il s’agisse de patrons syntaxiques, comme c’est le cas pour les mots composés (N de N, VN, NN, etc.) ou de la syntaxe courante comme pour le figement, la syntaxe représente l’ossature des formations syntagmatiques sans laquelle la polylexicalité n’existerait pas. Cette intervention de la syntaxe a plusieurs conséquences dont notamment les éléments suivants :

– Elle permet de renouveler le lexique par le recours à des regroupements syntagmatiques créés dans le discours, preuve que la langue naît dans la production langagière ;

– Elle sert de mémoire pour la langue : plusieurs séquences polylexicales renferment en elles, grâce à la fixité du figement, des états anciens de la langue (mots disparus, tournures syntaxiques archaïques, significations désuètes, morphologies particulières, etc.) : au fur et à mesure, fais ce que dois, advienne que pourra, avoir maille à partir avec quelqu’un ;

– Elle sert de support à des contenus scéniques indispensables à l’émergence du récit : la structure phrastique prototypique met en scène des actants avec des actions, des attributs et des circonstants. C’est pourquoi elle peut être considérée, quand elle est fixée, comme un micro-récit renvoyant à une scène à laquelle on attribue des contenus culturels bien précis. Cela se vérifie avec les proverbes, les ditons, les phrases non sentencieuses, etc. : Quand le chat n’est pas là, les souris dansent ; Un ange passe ; Noël au balcon, Pâques au tison ;

3. Avec l’implication de la syntaxe émerge une nouvelle composante inexistante en morphologie dérivationnelle, celle des contenus culturels, c’est-à-dire un ensemble de contenus prédicatifs qui trahissent par exemple la manière dont la communauté linguistique catégorise le réel et le dénomme par la suite (exemples : le chiendent, un gendarme, un trompe-la-mort), l’ensemble des stéréotypes fixés durablement dans le lexique ; ce qui conditionne notre manière de dire les choses (exemples : avoir un œil à Paris et l’autre à Pontoise, une mémoire d’éléphant, un œil de lynx, une fièvre de cheval, etc.), des allusions bibliques (le repos du septième jour, comme la prunelle de ses yeux, accoucher dans la douleur), mythologiques (poursuivre une chimère, s’endormir sur ses lauriers, jouer les cerbères), etc. Il s’y ajoute ce que l’on appelle communément la sagesse populaire propre aux parémies, les transferts métaphoriques et métonymiques, etc.

4. Ce concentré à la fois linguistique et culturel est doté d’une grande puissance de structuration textuelle. Associées à des emplois endophoriques, les séquences figées ont la propension à être en position cataphorique (dans les titres ou à l’ouverture des textes), anaphorique (à la partie conclusive) et les deux à la fois pour reprendre ce qui est dit et annoncer ce qui suit (en milieu du texte). Dans de tels emplois, elles jouent le rôle de catalyseur ou d’attracteur prédicatif (cf. les travaux de Thouraya Ben Amor, 2020 ; Lichao Zhu, 2024 ; Leila Hosni, 2021, etc.).

5. La polylexicalité intervient également dans la créativité discursive, notamment à travers les opérations de défigement qui reposent sur des emplois obliques de ces séquences provoquant un enrichissement sémantique. De telles opérations sont le plus souvent à la source de l’exploitation de l’ensemble des défixités que le système linguistique autorise (Salah Mejri, 2025) à des fins d’interlocution visant à pratiquer toutes sortes de fonctions comme la subversion, la parodie, l’humour, etc.

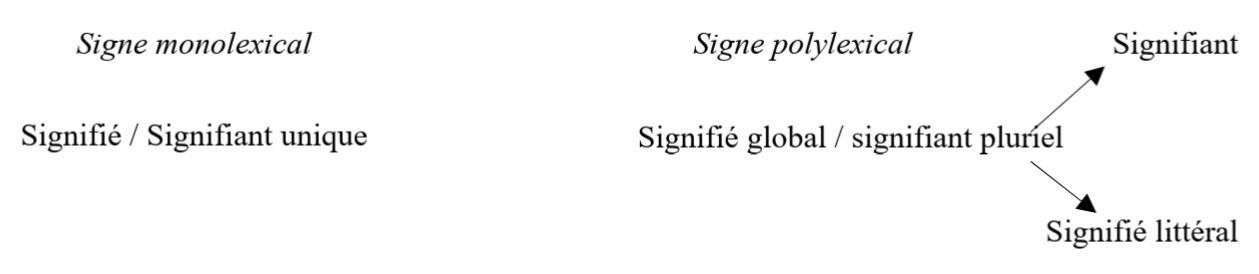

6. Tout ce que l’on vient de dire découle de la structure atypique des signes linguistiques polylexicaux qui implique une dualité au niveau du signifiant pluriel faisant de la polylexicalité la source de la motivation de ces signes. Allant à l’encontre de la théorie de l’arbitraire du signe de Saussure, les unités polylexicales ont une structuration sémiotique duale : un signifié global correspondant à l’emploi de la séquence entière et un autre, sous-jacent, toujours prêt à être activé en cas de besoin, celui de la littéralité. L’opposition entre signe monolexical et signe polylexical peut être représentée comme suit :

7. Pour finir, il y a lieu de mentionner les dimensions appliquées relatives au figement en général et à la polylexicalité en particulier, à savoir le traitement informatique (Jean-Pierre Colson, 2025), les problématiques d’apprentissage et les questions de traduction.

Rappelons pour ce qui nous concerne que les dictionnaires, bien avant les linguistes, sont les premiers à avoir pris conscience du caractère massif de la polylexicalité (voir par exemple la préface de la première édition du Dictionnaire de l’Académie Française) ; ils en parlent en termes de « façons de parler », « locutions », « expressions », « formules », « proverbes », etc. Ils ont bien intégré les séquences polylexicales dans leurs descriptions, malgré toutes les difficultés que leur pose la forme monolexicale des entrées. Multipliant les solutions ad hoc, ils fournissent aux utilisateurs toutes sortes de séquences figées soit en les mentionnant tout simplement, généralement sous forme de listes, soit en les faisant suivre d’une signification propre. Il arrive qu’une sous-entrée, plus rarement une entrée, leur soit accordée.

Cela crée des difficultés pour l’usager du dictionnaire pour trouver la séquence recherchée au bon endroit. De telles difficultés découlent de la polylexicalité de ces signes : comme ils comportent au moins deux mots, ils peuvent figurer dans l’article de chacun de ces constituants. C’est pourquoi certains dictionnaires ont recours à des renvois d’un article à un autre. D’autres solutions sont proposées : elles sont tributaires des choix et des pratiques lexicographiques explicités le plus souvent dans les préfaces.

Avec l’avènement des versions numériques, plusieurs écueils ont disparu : la taille du dictionnaire, le mode de consultation, le prix, etc. La navigation hypertextuelle et les modes de recherche avancée rendent la consultation beaucoup plus aisée et l’accès à la bonne information facilité.

Qu’il s’agisse de versions papier ou numérique, les questions fondamentales restent les mêmes : la qualité des descriptions fournies. Quid de l’origine, des variations formelles, des significations, des constructions syntaxiques, des degrés de figement, etc. ?

Lors de notre journée, il s’agit de discuter de l’ensemble des éléments de cette problématique sous l’angle des pratiques lexicographiques, anciennes ou actuelles.

Paris, le 05 février 2025

Salah Mejri

Sorbonne Paris Nord